Special column

专题专栏

【内蒙古日报】弦歌不辍四十载 北疆职教育英才

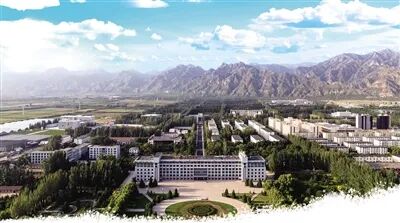

校园全景

中国·敕勒川现代农业博览园

田间实践教学

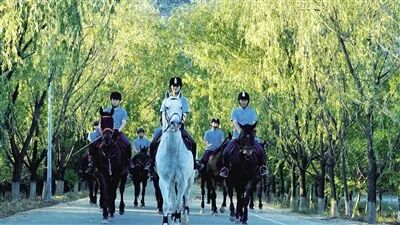

马术骑乘训练

食品安全检测实训

2025年金秋,内蒙古农业大学职业技术学院将迎来建院40周年。从戈壁滩上简陋的农牧干校,到如今矗立在沃土之上的现代化职教高地;从初创时怀揣着艰苦创业的办学初心,到40年后收获硕果累累的育人成就,学院一代代职教人怀揣着对教育的赤诚,一步一个脚印,在这片充满希望的敕勒川大地上深耕不辍,用智慧和心血谱写着扎根北疆、服务“三农”的壮丽诗篇。

四十载栉风沐雨,四十载春华秋实。学院始终与时代同频共振,坚持“为党育人、为国育才”的初心使命,立足内蒙古,面向“三农”,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,在岁月的淬炼中成长为内蒙古职业教育的高地。学院不仅是自治区最早开设本科专业的高职院校,设置硕士点、培养硕士研究生的高职院校,更是内蒙古自治区示范性高职院校、内蒙古自治区“双高计划”建设单位、内蒙古工匠学院,还被农业农村部评为“国家现代农业科技示范展示基地”。40年来,学院为国家培养了5万多名优秀人才,他们如点点星火,在农牧业生产一线、乡村振兴前沿、现代农业产业发展阵地闪耀光芒,将这所北疆职教高地的育人成果,转化为推动区域发展与强国建设的坚实力量。

历史车轮滚滚向前,唯有奋斗者乘势而上。站在这一历史与未来的交汇点,内蒙古农业大学职业技术学院将始终弘扬“敬业务实、团结奉献、开拓进取、艰苦创业”的学院传统,为建成现代职教体系优势突出、学科专业特色鲜明、产教融合深入、校企合作紧密、办学格局多元的现代高水平职业院校的目标继续前行。

从戈壁滩上的农牧干校到现代化职教高地

内蒙古农业大学职业技术学院前身为内蒙古“五七干校”(1973年-1979年)和内蒙古农牧干校(1979年-1985年)。1985年,自治区政府作出重要决策,将内蒙古农牧干校整体划归内蒙古农牧学院,改称内蒙古农牧学院分院。学院面向全区招生,力争尽快为内蒙古农牧业战线培养更多的、急需的应用型人才。

建院之初,3400亩的校园中,20余栋土木平房散落在戈壁滩上,总建筑面积仅1.7万平方米;教职工队伍中,中专以上学历者不足40人;教学仪器设备总值仅13万元,图书3万余册。在这样的环境下,第一代职院人秉持艰苦创业的精神,在这片荒芜之地播下了农业职业教育的种子。学院积极开设适应自治区经济建设需求的专业,首批招收的大专班学生248人,涵盖了畜牧、中兽医、兽医等8个专业。此后,学院根据社会发展需要,不断调整和优化专业设置。

1994年,农艺师资、牧医师资专科专业获批转为农艺教育、牧医教育职教师资本科专业,学院办学层次得到提升。1997年3月,学院迎来发展史上的重要转折点,自治区政府批复将内蒙古农牧学院分院改建为内蒙古农牧学院职业技术学院。学院随即制定《内蒙古农牧学院职业技术学院建设与发展规划》,提出“双证书制”“学历教育与非学历教育并举”的办学模式,规划建设10个本科职教师资专业与16个高职专科专业。

1999年4月,内蒙古农牧学院与内蒙古林学院合并成立内蒙古农业大学,学院更名为内蒙古农业大学职业技术学院。这一历史性跨越,使学院得以共享综合性大学优质的教育资源,为后续发展注入强劲动力。学院乘势而上,明确了办学指导思想、办学定位、办学层次、战略重点和发展目标。学院抓住国家示范性职业院校建设、全国高职高专人才培养工作水平评估和学院升格三大机遇,狠抓内涵建设,先后实施了“126”和“11165”工程及“质量立院”工程、“人才强院”工程和“素质教育”工程,打造了一批特色鲜明的教学建设成果:获批国家级教改试点专业2个、精品专业1个,自治区级“高水平”专业群2个、“双对接”特色专业1个、重点建设专业1个、品牌专业10个,国家级精品课程1门,自治区级精品课程12门、在线开放课程2门、一流本科课程6门、在线精品课程4门、美育精品课程1门,出版教材322部,其中主编50部、副主编153部、参编119部,自编教材66部,获批教育部财政部职业院校教师素质提升计划项目1项、自治区教育科学规划课题立项123项、自治区高等教育学会课题立项20项。教学改革研究获国家级教学成果二等奖2项、自治区级教学成果一等奖5项和二等奖3项。

进入新世纪,学院的发展步伐更加稳健有力。跻身国家示范性高职院校建设单位行列,学院被确立为全国重点职业教育师资培训基地,先后荣获教育部“全国职业教育先进单位”“全国教育系统先进集体”等一系列荣誉,成功跻身全国职业教育第一方阵,办学水平不断迈上新台阶。

在长期的办学实践中,学院紧扣“职业技术教育”这一中心,提出“以技能培养为主线,以应用技术研究为重点,提高人才培养质量,提升社会服务水平”和“办好职业技术教育,培养具有高尚职业道德和熟练职业技能的优秀人才”的办学理念。在办学中更加注重专业设置与调整的市场导向性、教学进程的实践技能性、人才培养的职业适应性,把这“三性”作为职业技术学院办学方针,面向社会、面向市场,培养“用得上、有技能、能吃苦”的实用型科技人才。

“十四五”以来,学院抢抓职业教育类型化改革机遇,建设6个专业学位硕士点,备案18个职业本科专业,构建了专、本、硕多层次职业教育人才培养体系。2021年,学院获批立项为自治区“双高计划”建设单位,办学水平实现历史性突破。

如今,学院占地面积已扩展至5000亩,建筑面积达到34.7万平方米,拥有在籍学生11760人,教职工596人,其中专任教师410人。学院开设16个职业本科专业、21个应用型本科专业和38个高职专科专业,形成了以农、牧、食品类专业为特色,农、工、管、艺协调发展的学科专业体系。现代种植业、畜牧兽医、食品科学与工程等9个专业群共20个本科专业被批准为自治区应用本科专业转型发展试点专业,园艺技术和畜牧兽医专业被确定为全国高职教育教学改革试点专业,园艺技术专业同时被确定为全国高职教育精品专业;食品加工技术、畜牧兽医技术和园艺技术等10个专业被评为自治区品牌专业。

筚路蓝缕、弦歌不辍,从戈壁滩上的简陋校舍到现代化职教高地,从单一农牧专业到多学科协调发展,学院在40年的风雨历程中铸就了今日的辉煌成就,也为未来的持续发展奠定了坚实基础。

为服务地方经济社会发展培养“能工巧匠”

实践教学是实现高职教育人才培养目标的主体性教学方式之一,是提高学生职业技能的重要途径。自建院以来,学院始终坚持理论与实践相结合,以产业需求为导向,深化校企合作,推动产教融合。

建院之初,学院确定的人才培养目标是为自治区培养农牧业职业技术学校师资和农牧业高级专门技术人才。20世纪90年代初期,学院针对实践教学薄弱、学生动手能力不强等突出问题,借鉴学校和企业联合培养人才的“双元制”模式,提出了具有学院自身特点和优势的“一体两块”人才培养模式,该成果于2001年获国家级教学成果二等奖。进入21世纪,随着教育教学改革的深入,学院根据行业、企业岗位需求,对各个实践教学环节进行优化整合,2005年,逐步形成了“全程定岗、四步实训”实践教学体系,形成链条式实训流程,实现高校人才培养、科学研究、社会服务的三大功能,在有效提升学生的实践能力和就业竞争力的同时,也为地方经济发展提供了有力的人才支持,该成果于2009年获国家级教学成果二等奖。

科技创新是产教融合的重要支撑。学院在科技创新方面表现出色,拥有多个科研平台和一批高素质的科研团队。1997年,学院获批了“内蒙古农牧业科技园区”,承担“棚网养猪技术开发项目”“设施园艺技术开发项目”等国家和自治区多项重大科技项目,成为科技成果转化的“试验田”。进入新世纪,学院科研实力持续跃升,不仅承担国家自然科学基金、自治区自然科学基金等多项国家级、自治区级科研项目,科研经费总量不断增加,产出了一批具有自主知识产权的核心成果。其中,“内蒙古可持续农业发展”项目研发的2BM-9型免耕播种机,2001年至2004年在内蒙古及周边推广40台,覆盖示范面积8万亩,减少农田风蚀50%至80%,助力草原植被恢复30%,为农民增收7270万元,成为“科研反哺农业”的典范。

学院与土默特右旗人民政府共建的“中国·敕勒川现代农业博览园”项目,是包头国家农业科技园区核心区,被农业农村部评为“国家现代农业科技示范展示基地”,被自治区科技厅批准为内蒙古科技特派员工作站。该项目的启动,进一步将科研与产业的结合推向纵深,为学院推进产教融合、应用技术研发和示范推广等工作提供了优质平台。

让科研成果走出实验室、走进田间地头,是学院始终坚守的准则。学院通过与企业合作、建立科技成果转化平台等方式,积极推动科研成果的产业化应用。2002年,学院依托内蒙古农牧业科技园区,为土默特右旗、准格尔旗、伊金霍洛旗等15个旗县进行“棚网养猪技术”“高效奶牛饲养技术”“果树种植管理技术”“高效农业种植技术”等多项技术培训,共培训农牧民技术人员2.1万余人次。举办节水灌溉、可持续草原生态建设、草原畜牧管理等中短期农牧民专项实用技术培训班,共培训学员1.3万余人次。

服务地方发展是产教融合的最终落脚点。多年来,学院积极承担各类社会服务项目,为地方经济发展提供了有力支持。学院与土默特右旗、察哈尔右翼中旗、伊金霍洛旗等旗县签订“科教兴旗”协议,推广实用技术;承担农村劳动力转移培训、科技特派员下乡等项目,累计培训人数达数万人次。

2021年,学院成立了乡村振兴服务中心,开展科技成果转化与推广、技术指导、技术培训和乡村振兴规划等社会服务工作,成为助力乡村振兴的“智囊团”。依托国家自治区级培训基地,“十四五”期间,学院开展了“基层农技人员知识更新”“耕耘者振兴计划”“职业院校教师素质提高计划”“乡村振兴农牧民致富带头人”等45个培训项目260余期,完成2.4万余人次培训任务。实现从课堂到田间,从实验室到产业园,学院以产教融合为纽带,将“能工巧匠”的培养目标融入每一个教学环节,用科技创新激活产业动能,用社会服务反哺区域发展,在职业教育与地方经济同频共振的道路上,书写了独具北疆特色的答卷。

打造现代职业教育的“北疆名片”

奋勇,才能争先;奋发,才能有为。40年来,内蒙古农业大学职业技术学院一直秉承学院的优良传统,以“产教融合”为笔、以“科教融汇”为墨,在北疆大地上书写了职业教育改革的壮丽篇章。学院以服务产业高质量发展为导向,以职业能力培养为抓手,办学实力全面提升。

特色优势鲜明凸显。学院设有“农艺与种业”“畜牧”“食品加工与安全”“农业管理”“旅游管理”“艺术设计”6个专业学位硕士点和“旅游管理”1个学术学位硕士点,是自治区第一所构建“专—本—硕”多层次现代职业教育人才培养体系的职业院校。按照国家级特色专业建设标准,建设畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)专业,并依托该专业建立了内蒙古农业大学运动马学院,成立了全国第一个大学生马球队,发起建立了全国第一个马产业人才培养教育联盟,持续打造国内一流、与国际接轨的马业人才培养基地。学院是全区唯一承担“自治区基层农技推广人员知识更新培训”的职业院校,是自治区级退役军人教育培训基地,是国家和自治区两级职业技能鉴定所,是自治区最早的职业技能鉴定单位,是全区职业院校教师素质提高计划项目执行办公室承担单位。获批为国家级高技能人才培养基地、国家“耕耘者”振兴计划培训单位和包头市新型职业农牧民培育示范基地,创建了在自治区具有独特优势、类型多样、兼具国际培训能力的职业培训体系。

教师队伍实力强劲。学院有教职工596人,其中专任教师410人,75%具有硕士及以上学位,81%为“双师型”教师。现有研究生导师43名,其中博士研究生导师2名。有1个国家级职业教育教师教学创新团队、4个自治区级教学团队和1名全国技术能手、2名全国辅导员年度人物,2名自治区级优秀教师、8名自治区级教学名师、教坛新秀,1名自治区黄炎培优秀教师,1名自治区优秀教育工作者。获全国工业设计职业技能大赛等国家级技能大赛金奖2人、一等奖3人、优秀奖1人。

科研水平不断提升。学院聚焦内蒙古“五大任务”,先后主持承担各级各类科研课题307项,获批国家自然科学基金、教育部人文社科项目、国家民委项目等国家级和部委级项目15项,获批自治区自然科学基金、科技厅科技攻关项目、高校科学研究、哲学社会科学规划等自治区级科研项目183项。取得国家发明专利、实用新型专利和软件著作权447项,登记自治区科学技术成果17项,获得自治区级科技和社会科学成果奖7项。学院立足学科和专业优势,大力建设作物育种、现代园艺、肉羊和马产业、农畜产品加工、农机装备、乡村旅游等14支科技创新团队。

产教融合纵深推进。区域联动、校地企行协同,共建产教融合生产性实训基地。以服务现代农业产业高质量发展为纽带,学院与包头市人民政府、土默特右旗人民政府签订合作协议,共建产教融合生产性实训基地——“中国·敕勒川现代农业博览园”。建有高标准农田、现代设施园艺、生态经济林果、智慧牧业及马文化、食品加工等5个功能区。校地企行协同,搭建起农业高新技术产业示范、生产性实训、农业实用技术培训、农业新技术新品种研发和成果转化、创新创业等现代农业一体化综合服务育人平台。多元办学,校企深度合作,打造现代农牧业特色产业学院。紧扣自治区现代农业产业高质量发展,学院与现代牧业、蒙牛集团、和润农业等头部企业深度合作,以培养适应现代农业产业需求的高技能人才为目标,共建现代农业、现代牧业等11个特色产业学院,形成“一系一产业学院”格局。以产业学院为平台,充分发挥校企双方优势,打造兼具人才培养、社会培训、技术研发、工艺改进、产品中试、创新创业等功能的产教融合平台。校企联合制定《自治区建筑类教学标准》等职教标准3个,《自治区商贸专业人才培养方案》等职教行业规程3个,开展“和润种苗农匠班”“现代牧业精英班”“食品检验检查技术工匠班”等16个订单班。形成“需求导向牵引→精准产教对接→复合资源供给→长效发展赋能”的人才供给闭环。汇集资源,产教深度融合,推进行业产教融合共同体建设。学院当选为全国农牧行业、现代农牧等9个国家级行业产教融合共同体副理事长单位和全国兽医领域、全国现代马产业等4个国家级行业产教融合共同体理事单位;农文旅融合,与内蒙古大学、同程旅行和云驴通联手,牵头成立内蒙古旅游行业产教融合共同体,校企共建数智文旅校内生产性实训基地,实现“以产定教、以教促产、汇集资源、协同赋能”。

国际交流持续拓展。学院积极推进国际化办学进程,构建多元合作网络,与马来西亚、法国、荷兰、澳大利亚、韩国、泰国等国家的行业协会、院校及香港赛马会建立合作关系,获批“国际师生汉语言文化+职业技能”“国内师生英语应用能力+职业技能”双模式国际化实训项目,实施专升本/专升硕/本升硕人才培养计划。聚焦教师能力提升,选派教师赴蒙古国、德国等国调研,支持攻读马来西亚沙捞越大学、白俄罗斯国立农科院博士学位;与马来西亚高校共建交换生机制,制定选拔标准。强化平台建设,主办蒙古国社会保险研修班、中美青年交流营等国际培训,与北京农学院共建教育基地,开发“一带一路”实践课程。以“中文+职业技能”为核心,在马来西亚沙捞越大学试点推出中华传统文化、马术、无土栽培等中英文特色课程,输出中国职教标准与专业规范,建设海外工坊培育本土技术人才,形成职教“出海”标准化体系,为“一带一路”建设提供职教支撑。

巍巍阴山,见证着北疆职教事业的薪火相传;滔滔黄河,吟唱着农牧人才培养的动人乐章。站在新的起点上,内蒙古农业大学职业技术学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,全面落实立德树人根本任务,勇担强农兴农时代重任,努力办好国家需要、社会认可、人民满意的高等职业教育,为服务自治区办好两件大事、内蒙古建设教育强区,提供强有力的人才支撑和智库保障。